|

Le frequenze

dei cellulari sono bioattive e disturbano il nostro sistema nervoso, muscolare

e cardiaco.

I comuni telefoni cellulari

GSM emettono MO a frequenze comprese nell'intervallo di 800-900 MHz o

in quello di 1.600-2.000 MHz. I telefonini analogici funzionano con un

sistema di modulazione della frequenza, mentre quelli digitali emettono

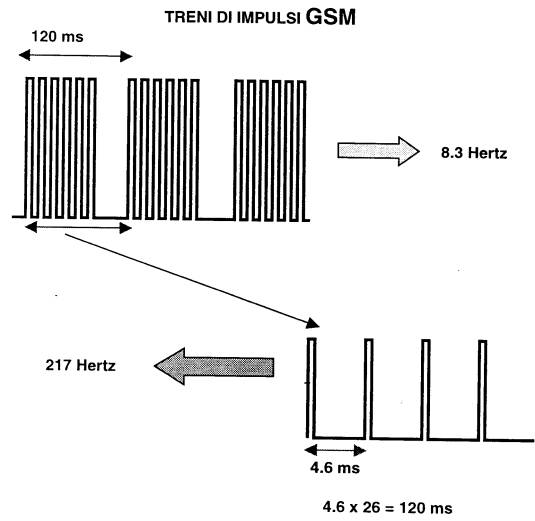

MO pulsate. In pratica, la radiazione usata nel sistema GSM (oggi il più

comune, in attesa dell'entrata in funzione del sistema UMTS che utilizza

frequenze superiori ai 2.400 MHz) consiste di un'onda portante ad alta

frequenza (negli intervalli sopra indicati), che tuttavia "pulsa"

periodicamente con frequenze anche bassissime. Più precisamente

l'onda portante è "modulata", cioè organizzata

in "treni" (serie) di impulsi: ciascun treno "è

lungo" (sarebbe meglio dire "dura"), 120 millisecondi,

ed è formato da 26 impulsi ("vagoni del treno") uno dei

quali è lungo (dura) 4.6 millisecondi. Questi due periodi introducono

nello spettro della radiazione rispettivamente le frequenze di 8,3 Hz

e di 217 Hz (vedi Figura 1 qui sotto):

Altre modulazioni, dovute

al modo di funzionamento di altri apparecchi cellulari, introducono frequenze

di 2 Hz e di 17,6 Hz. Tutte queste sono frequenze estremamente basse (ELF),

e alcune di esse sono vicine o coincidono con frequenze biologiche e sono

pertanto "bioattive", cioè vengono riconosciute dai sofisticati

circuiti EM presenti nel corpo umano ( ad es. nel cervello, nell'ippocampo,

nel cuore, ecc.), con le conseguenze qui sotto indicate.

Gli organismi viventi

scambiano continuamente energia con l'ambiente circostante, tramite la

loro attività metabolica: semplicemente per il fatto di essere

vivi essi hanno un contenuto significativo di energia e sono lontani dall'equilibrio

termico. Per questo motivo l'aggiunta anche di piccole quantità

di energia può comportare conseguenze significative per la stabilità

energetica dell'organismo vivente. Una parte dell'energia dei sistemi

viventi serve a mantenere attività elettriche oscillatorie di vario

tipo, nelle quali vengono immagazzinate determinate quantità di

energia. Esempi di tali attività sono i circuiti neuronali del

cervello, che emettono onde EM di diversa frequenza a seconda dello stato

del cervello (veglia, sonno: fase REM e non-REM, ecc.), oppure i circuiti

cardiaci, quelli neuromuscolari, oppure quelli che sovrintendono ai ritmi

circadiani e così via. Questi sono solo gli esempi più familiari,

che la medicina riconosce ed utilizza ormai da tempo, p. es. a scopi diagnostici

(elettrocardiogramma, elettroencefalogramma, elettromiogramma, per citare

le tecniche diagnostiche più comuni). Forse meno familiari sono

i campi EM a bassissima frequenza (ELF) associati all'elettrochimica del

cervello, all'efflusso del Calcio e ai sistemi neurorecettori, e i campi

EM ad alta frequenza (MO) presenti a livello cellulare e subcellulare,

che presiedono a processi fondamentali, p.es. alla divisione delle cellule.

Tutte queste attività sono caratterizzate da varie frequenze, alcune

delle quali sono molto ben definite (scientificamente si dice che costituiscono

eccitazioni EM estremamente "coerenti"), che vengono definite

"frequenze biologiche".

Come un circuito radio può sintonizzarsi su una frequenza esterna,

cioè riconoscerla e ricevere energia da un'onda EM caratterizzata

da quella frequenza specifica amplificandola ad un livello di intensità

più potente, così i circuiti EM biologici possono sintonizzasi

e ricevere energia da radiazioni esterne. In particolare, se la frequenza

esterna eguaglia o è molto prossima a quella di una bioattività,

quest'ultima può essere influenzata in vario modo, con meccanismi

"non termici" o "a bassa intensità" quali:

1)"amplificazione risonante", che può portare a raggiungere

un livello energetico inaccettabilmente alto da un punto di vista biologico;

2)"interferenza", risultante in un degrado o nell'inibizione

di alcune attività essenziali, p.es. il rilascio di melatonina;

3)"forzatura" di una biofrequenza, magari ad un valore incompatibile

con l'omeostasi;

4)"accensione" in tempi minimi di qualche processo per il quale

la sola fornitura di energia endogena è inadeguata.

Per capire questi fenomeni

basta considerare che il corpo di un uomo "vivo" è un

sofisticatissimo strumento elettronico per il cui funzionamento deve essere

mantenuto un equilibrio omeostatico, frutto di una serie innumerevole

di processi cellulari e molecolari. Questo equilibrio non rappresenta

una condizione stabile, ma è piuttosto una configurazione energetica

di minimo relativo, separata, tramite una debolissima barriera energetica,

da configurazioni energetiche ben più rilevanti, che rappresentano

spesso abissi senza ritorno per la funzione biologica in causa. Si capisce

così come una pur minima interferenza energetica proveniente dall'esterno

possa provocare, col suo pur minimo trasferimento di energia, effetti

drammatici di allontanamento dall'equilibrio omeostatico, in maniera affatto

graduale (tecnicamente si parla di effetti o fenomeni "non lineari",

spesso "altamente non lineari").

E' con questo meccanismo "frequenza-specifico" che un organismo

vivente è capace di "riconoscere" un CEM esterno oscillante

o modulato. Questa abilità di riconoscere un CEM esterno, e di

esserne influenzato nei modi sopra indicati, attraverso la sua frequenza

piuttosto che semplicemente dalla sua intensità, cioè dall'energia

che esso contiene, viene definita come una "influenza informazionale".

Per esempio, negli epilettici foto-sensitivi si possono provocare convulsioni

mediante esposizione a luce resa intermittente tramite modulazione che

produce frequenze tra 15 e 20 Hz: la provocazione della convulsione è

dovuta, non tanto all'intensità della luce, quanto alla frequenza

con la quale essa pulsa. Tale frequenza, essendo molto prossima a quella

che caratterizza l'attività elettrica del cervello di un epilettico

durante una convulsione, permette al cervello di "riconoscerla",

cioè di ricevere informazione (energia EM) e di reagire di conseguenza.

Secondo Hyland, la possibilità di provocare crisi epilettiche negli

animali di laboratorio (ratti) esposti a MO pulsanti, che comprendono

anche la frequenza di 17,6 Hz, e la segnalazione di un aumento della frequenza

di crisi convulsive in bambini epilettici che vivono in prossimità

di stazioni radio-base per la telefonia mobile si basano proprio sul meccanismo

di interferenza sopra descritto.

Altre frequenze bio-attive sono:

1)le frequenze portanti (MO) usate nella telefonia GSM (900-1.800-2400

MHz), che interferiscono con processi biologici fondamentali come la divisione

delle cellule e l'oscillazione degli ioni Calcio e Magnesio attraverso

le membrane cellulari;

2)le frequenze ELF di 2 Hz e di 8,3 Hz presenti nel sistema utilizzato

per "pulsare" le MO dei cellulari, che coincidono rispettivamente

con gli intervalli di frequenza tipici delle onde alfa e delta dei ritmi

elettroencefalografici;

3)la frequenza ELF di 17,6 Hz, anch'essa presente in uno dei sistemi di

pulsazione delle MO dei cellulari, che è prossima alla frequenza

fotoepilettica, ed anche molto vicina alla frequenza di 16 Hz alla quale

l'efflusso del Calcio dalle cellule del cervello mostra un picco drammatico,

ed i neurorecettori eccitatori ed inibitori presenti nel cervello vengono

più intensamente influenzati1

4)La frequenza di rete elettrica di 50 - 60 Hz, che è prossima

alle frequenze di ciclotrone di ioni, ad esempio Sodio, Potassio, Magnesio

e Litio, che si trovano comunemente nei sistemi biologici dove svolgono

ruoli essenziali in molteplici funzioni cellulari (vedi al paragrafo seguente).

E' importante ricordare che la possibilità di interferenze di questo

tipo è ben nota nel contesto della compatibilità elettromagnetica,

tanto che vengono prese misure estreme per evitarla, come la proibizione

dell'uso dei telefoni cellulari sugli aerei, negli ospedali e, più

in generale, in presenza di strumentazione elettronica particolarmente

delicata. La stessa preoccupazione, purtroppo, non viene ancora estesa

all'organismo umano vivente, una situazione che tradisce una ignoranza

colpevole del fatto che un organismo vivente è uno strumento EM

per eccellenza e che, come tale, esso è particolarmente vulnerabile

da una interferenza EM esterna!

In questo contesto occorre sottolineare che, poiché i CEM endogeni

sono coinvolti nel controllo di processi biologici essenziali, è

proprio questa funzione di controllo quella con cui interferisce l'esposizione

a CEM esogeni di debole intensità, in opposizione a quanto si verifica

con CEM esogeni di intensità molto maggiore, che producono danno

alle cellule o ai tessuti. Ci sono, come già si è visto

(7.3.) molti esempi di ripercussioni funzionali importanti da parte di

CEM deboli, p.es.:

1)l'inibizione del processo di riparazione dei danni al DNA che si producono,

sotto forma di rotture dei filamenti, durante il normale processo di replicazione,

ma che in condizioni fisiologiche vengono immediatamente riparati; questa

inibizione può spiegare l'aumento osservato nella frammentazione

del DNA, a dispetto del fatto che l'energia in un quanto di MO è

di fatto insufficiente a causare rotture;

2)effetti sull'efficienza del sistema immunitario, che è il principale

meccanismo di difesa contro l'invasione di agenti patogeni e contro lo

sviluppo dei tumori;

3)l'inibizione della sintesi dell'ormone oncostatico melatonina;

4)i cambiamenti dell'attività proliferativa delle cellule, del

metabolismo del Calcio, ecc.

In tutti questi casi

l'effetto dei CEM di debole intensità è quello di interferire

negativamente su un processo naturale che è essenziale per la prevenzione

di effetti dannosi per la salute, piuttosto che di danneggiare cellule

o tessuti con effetti diretti sulla salute stessa.

|

|